MoneyDJ新聞 2025-02-25 06:16:02 記者 黃文章 報導

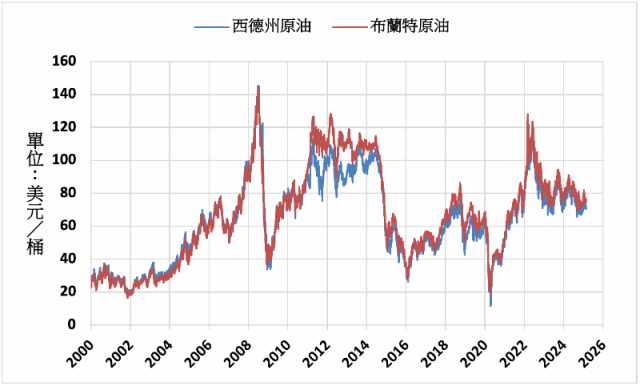

紐約商業交易所(NYMEX)4月原油期貨2月24日收盤上漲0.3美元或0.4%至每桶70.70美元,自上週五的跌勢反彈,因美國對伊朗石油產業實施新一輪制裁;歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油上漲0.35美元或0.5%至每桶74.78美元。

紐約商業交易所(NYMEX)4月原油期貨2月24日收盤上漲0.3美元或0.4%至每桶70.70美元,自上週五的跌勢反彈,因美國對伊朗石油產業實施新一輪制裁;歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油上漲0.35美元或0.5%至每桶74.78美元。

美國財政部週一對伊朗石油產業實施新一輪制裁,目標針對參與伊朗石油銷售與運輸的經紀商、油輪運營商和航運公司。瑞銀分析師喬瓦尼·斯陶諾沃(Giovanni Staunovo)表示,這項制裁可能對油價產生一定影響,但伊朗的原油出口仍然處於高水平,時間將證明這些制裁是否會對其出口產生影響。

研究公司SS WealthStreet創辦人蘇甘達·薩奇德瓦(Sugandha Sachdeva)表示,上週五油價跌近3%的壓力主要來自於美國總統對伊拉克施壓,要求其恢復庫德斯坦的原油出口。伊拉克石油部官員週日表示,一旦石油運輸恢復,伊拉克將通過伊拉克-土耳其管道每天出口18.5萬桶庫德斯坦的原油。

全球第三大油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)報告表示,截至2月21日,美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加4座至592座,為連續第4週增加,並創下去年6月以來的新高。其中,主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加6座至530座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量,通常有3-6個月的落差,貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井(鑽機)數量。

貝克休斯的數據顯示,截至2月21日,美國石油探勘井數量較前週增加7座至488座,連續第4週增加,創下5個月來新高;天然氣探勘井數量較前週減少2座至99座,其他探勘井數量較前週減少1座至5座。與去年同期相比,美國石油探勘井數量減少15座,天然氣探勘井數量減少21座,水平探勘井數量減少30座。加拿大油氣探勘井數量較前週減少1座至244座,合計北美油氣探勘井數量較前週增加3座至836座。

美國能源部數據顯示,2月14日當週,美國原油日均產量較前週的1,349.4萬桶增加至1,349.7萬桶。能源咨詢機構伍德麥肯茲(Wood Mackenzie, WoodMac)資深分析師烏特卡什·古普塔(Utkarsh Gupta)報告表示,2025年美國本土48州原油產量預估將增長33萬桶/日,稱主要因為通膨壓力的效應,以及鑽井活動下滑的影響。美國能源部預估今年美國原油日均產量為1,360萬桶。

在美國最大產油州德州,油氣探勘井數量較前週持平為280座,緊鄰德州上方的奧克拉荷馬州油氣探勘井數量較前週增加5座至49座,新墨西哥州油氣探勘井數量較前週減少1座至105座,路易斯安那州油氣探勘井數量較前週持平為30座,北達科他州油氣探勘井數量較前週持平為32座。最大頁岩油產地、盤據西德州與新墨西哥州東南部的二疊紀盆地石油探勘井數量較前週持平為304座。

媒體報導,如果美國總統唐納·川普(Donald Trump)對加拿大石油徵收關稅,依賴重油的美國中西部煉油廠將面臨艱難的選擇:要麼支付更高價格來購買加拿大原油,要麼減少生產,這兩種選擇都可能導致汽油和柴油價格上漲。相比之下,即使川普對墨西哥石油徵收25%關稅,影響預計較小,因為美國從墨西哥進口的石油較少,而且美國墨西哥灣沿岸的煉油廠可選擇更多其他來源。

美國能源部報告表示,美國本土48州(不包括阿拉斯加和海上生產)的原油產量在2024年11月達到每日1,130萬桶的歷史新高。儘管大多數主要產油區的活躍鑽井數量減少,但本土48州的原油產量仍較去年同期增長3%,顯示出運營效率的提升。鑽井設備用於鑽探油井,活躍鑽井數量的增加表明美國生產商正在鑽探更多的油井,通常會導致石油產量的增加。

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國(OPEC+)12月會議將自願減產的期限延長三個月,並將未來取消自願減產的時間分散到18個月內,進一步減輕對市場的影響。摩根士丹利據此將2025年油市過剩預估從130萬桶/日下調至80萬桶/日,世界銀行則預估過剩量接近120萬桶/日,因全球海上探勘和生產活動的增加。

投行派傑投資公司(Piper Sandler)報告表示,2025年美國石油業上游市場可能成為一個「複雜的投資環境」,儘管探勘生產企業提高了運營效率並保持資本紀律,但宏觀環境不確定性仍然很大。分析師預計,由於商品價格預測下降,2025-2026年石油鑽機數量可能會進一步減少。

根據標普全球普氏的預測,美國每年原油增長超過100萬桶/日的時代已基本結束。然而,由於頁岩油生產的短期特性,如果供需緊張且價格上漲,產量仍有可能迅速提升。整體而言,美國石油生產的增長將隨著2020年代的推進而逐漸減速,並在2020年代末到2030年代初進入波動的高原期,隨後進入結構性下降階段。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。