MoneyDJ新聞 2025-08-20 06:16:07 黃文章 發佈

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨8月19日收盤下跌19.3美元或0.6%至每盎司3,358.7美元,美元指數上漲0.1%,9月白銀期貨下跌1.8%至每盎司37.332美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌1.8%至每盎司1,312.8美元,9月鈀金期貨下跌1.7%至每盎司1,112美元。

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨8月19日收盤下跌19.3美元或0.6%至每盎司3,358.7美元,美元指數上漲0.1%,9月白銀期貨下跌1.8%至每盎司37.332美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌1.8%至每盎司1,312.8美元,9月鈀金期貨下跌1.7%至每盎司1,112美元。

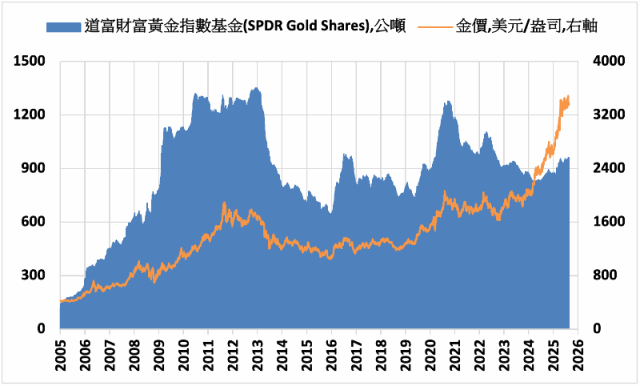

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)19日黃金持有量減少3.16公噸至962.21公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量增加285.3公噸至15,356.61公噸。

金融服務商福四通(StoneX)亞太與歐洲、中東及非洲市場分析主管羅娜·奧康奈爾(Rhona O’Connell)週一在報告中將其年度平均金價預測略微上調至每盎司3,115美元,較原先預測的每盎司3,078美元上調約1%。

奧康奈爾指出,過去一週黃金價格僅在2%的區間內波動,而過去三個月僅在8%的區間內波動。她預計在第三季,黃金價格平均將維持在每盎司約3,320美元,但第四季的平均價格將降至每盎司約3,000美元。

報告表示:「我認為,除非出現黑天鵝事件或嚴重的人道危機,4月22日倫敦早盤錄得的每盎司3,500.10美元高點已經是頂點。我認為高點已經出現的另一個原因,是現貨價格對聯準會行動的波幅已在減小,這也顯示市場已接近飽和。」

儘管市場預期聯準會將於九月降息,且年內預期還會有兩次額外降息,黃金仍無法持續突破每盎司3,400美元。奧康奈爾認為,雖然黃金可能難以再創新高,但近期不太可能出現大幅下跌。她指出,雖然央行需求在近月有所放緩,但購買仍保持穩定。

報告表示:「央行購買量的大小並不如他們仍在持續購買這一事實重要,淨購買向投資者傳遞出風險依然存在的訊號。此外,儘管美國經濟持續帶來驚喜,股市仍顯得過熱。任何市場崩潰最初會帶動黃金下跌——因為投資者套現其保險資產——但隨後黃金作為風險對沖資產的吸引力將再次提升。」

儘管黃金受阻,投資者可能在其他貴金屬中找到機會。奧康奈爾上調了白銀價格預測,預計今年平均價格為每盎司34.21美元,比此前預測上調約7%。然而,報告也預計白銀將呈現與黃金類似的走勢,本季度平均約為37.30美元/盎司,而第四季均價預估約為34美元/盎司。

瑞銀(UBS)週一也在報告中上調其至2026年3月底的黃金目標價100美元,至每盎司3,600美元,原因在於持續的美國宏觀經濟風險、去美元化趨勢,以及強勁的投資需求——尤其來自交易所交易基金(ETF)與央行——預期將推動黃金價格上升。瑞銀同時將2026年6月底的預測上調200美元,至每盎司3,700美元,並首次設立2026年9月底的目標價,同樣為每盎司3,700美元。

該行預期,美國通膨持續高企、經濟增長低於趨勢(可能促使美聯儲採取寬鬆政策)、以及美元持續疲軟,將共同支撐黃金價格走高。報告表示:「我們認為,美國宏觀相關風險、對聯準會獨立性的疑慮、對財政可持續性的擔憂,以及地緣政治因素支撐去美元化趨勢和更多央行購買。依我們看來,這些因素將進一步推升黃金價格。」

瑞銀將全年ETF黃金需求預測從450公噸上調至近600公噸,該行引用世界黃金協會的數據顯示,2025年上半年流入量為2010年以來最強勁。「央行購買應仍保持強勁,雖略低於去年的近紀錄水平。因此,我們現預測2025年全球黃金需求將增長3%,達到4,760公噸,這將是自2011年以來的最高水平。」

瑞士鑄金商賀利氏(Heraeus)貴金屬分析師報告表示,經歷了兩年多的歷史高點後,央行黃金需求似乎正在下降,但聯準會降息可能推動金價進一步上漲;另一方面,即使銀幣銷售下滑,白銀ETF需求仍在持續攀升。報告指出,央行對黃金的需求正從近期高點回落。

關於白銀,賀利氏指出,雖然高價抑制了銀幣銷售,但投資者仍在購買ETF。「珀斯鑄幣廠7月銀條與銀幣銷售量為45.2萬盎司,較上季及去年同期下降。今年前七個月,珀斯鑄幣廠銀條與銀幣總銷售量為370萬盎司,低於去年同期的550萬盎司。美國鑄幣局的銀美國鷹幣銷售今年也下滑,7月僅售出30.5萬盎司。今年迄今總銷售量為830萬盎司,比去年同期下降48%。」

報告表示:「白銀ETF持倉已升至7.91億盎司,自年初以來上升10%。過去四週ETF持倉增加了2,000萬盎司。白銀ETF總持倉仍遠低於2021年超過10.2億盎司的峰值,仍有相當大的進一步投資空間。」

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅8月19日收盤下跌1.1%至每磅4.4885美元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。