MoneyDJ新聞 2025-10-29 07:16:15 黃文章 發佈

路透社能源專欄作家羅恩·布索(Ron Bousso)撰文表示,美國上週對俄羅斯兩家最大石油公司──俄羅斯國家石油公司(Rosneft)與盧克石油公司(Lukoil)實施制裁,這兩家公司合計佔全球石油供應量的約5%。這對沙烏地阿拉伯造成外交難題,沙國必須在維持石油輸出國組織與俄羅斯及其他主要產油國(OPEC+)聯盟的同時,兼顧自身的戰略目標。

路透社能源專欄作家羅恩·布索(Ron Bousso)撰文表示,美國上週對俄羅斯兩家最大石油公司──俄羅斯國家石油公司(Rosneft)與盧克石油公司(Lukoil)實施制裁,這兩家公司合計佔全球石油供應量的約5%。這對沙烏地阿拉伯造成外交難題,沙國必須在維持石油輸出國組織與俄羅斯及其他主要產油國(OPEC+)聯盟的同時,兼顧自身的戰略目標。

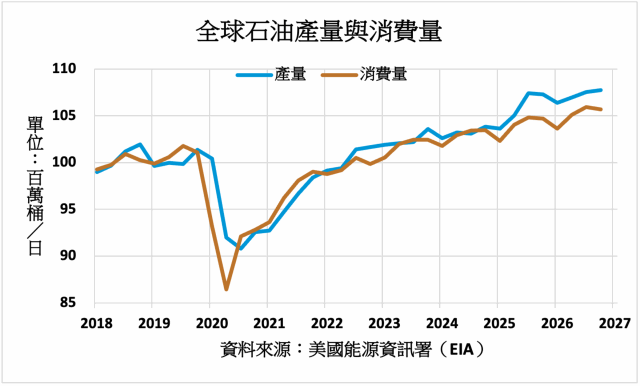

OPEC+成員國將於11月2日會議上決定12月的產量配額。路透社週一報導稱,該組織傾向於小幅增產每日13.7萬桶,但只有少數成員(包括沙烏地阿拉伯)具備實際增產能力。自今年4月以來,OPEC+已累計提高目標產量超過每日270萬桶,理由是全球經濟活動的韌性提升了石油需求。

自2016年以來,OPEC+聯盟的核心就在於沙烏地與俄羅斯的合作。這一聯盟成功地穩定了油市,透過協調產量,讓油價從疫情期間的暴跌中恢復。然而,當美國對俄羅斯能源產業發動制裁時,OPEC+的穩定性立刻受到威脅。

這種壓力使沙國陷入兩難:若選擇配合美國增產,將得罪俄羅斯,削弱OPEC+的凝聚力;若選擇維持或減產,又可能觸怒華盛頓,危及沙美間長期以來的安全與軍事合作。對沙烏地而言,OPEC+的穩定性不僅是經濟問題,更關乎其作為「全球石油市場調節者」的地位。一旦聯盟破裂,沙烏地在國際能源秩序中的主導權將面臨動搖。

美國的單邊制裁行動實際上削弱了全球能源市場的可預測性。Rosneft與Lukoil被封鎖後,其原油出口可能被迫透過「影子船隊」繞道中國與印度等國家。這意味著國際原油交易體系正被分裂為「遵守制裁」與「規避制裁」兩個平行市場。這種碎片化結構將使得OPEC傳統的供需調控工具失效,因為油價不再僅由產量驅動,而受到地緣政治、貿易結構與物流瓶頸的共同影響。

這種碎片化趨勢也正在削弱西方對能源市場的掌控力。美國雖然是全球最大石油與天然氣生產國,但其制裁政策使能源流通路徑更加隱蔽與多元化。以印度為例,俄油折價出口使其煉油業反而受惠,並將部分成品油轉售至歐洲。這種「制裁套利」現象削弱了美國制裁的實際效力,也使得國際能源市場進一步出現灰色區域。

從宏觀角度看,美國制裁反映了能源政治的「單邊化」趨勢。當前國際原油市場不再是單純的供需問題,而是被金融制裁、貿易管制與結算體系割裂所主導。美元主導的能源結算體系正面臨挑戰,中國、印度以及中東部分國家正加速推動以本幣結算與區域能源交易。這種轉變若持續下去,將在未來幾年重塑全球能源秩序,使OPEC+的角色從「價格協調者」轉為「地緣能源聯盟」。

總體而言,美國對俄油制裁雖能在短期內向俄羅斯施壓,但長期後果可能是削弱自身影響力,並使全球能源市場更加多極化與不穩定。沙烏地阿拉伯作為OPEC+的領導國,未來能否透過靈活外交與產量調控,維持聯盟的凝聚力與油市穩定,將成為衡量其在國際油市領導力的關鍵。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。