MoneyDJ新聞 2025-10-27 06:31:47 黃文章 發佈

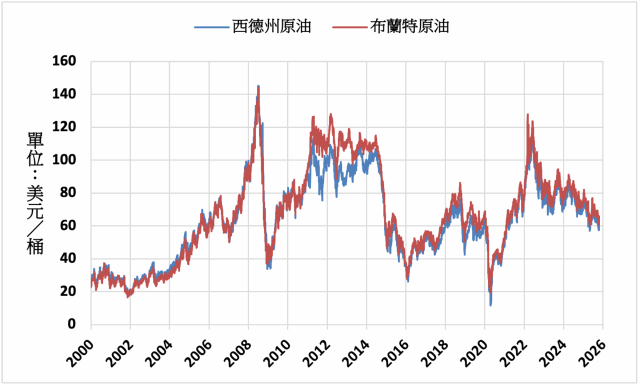

紐約商業交易所(NYMEX)11月原油期貨10月24日收盤下跌0.29美元或0.5%至每桶61.50美元,略微回吐前一天美國宣佈對俄羅斯兩大石油公司實施制裁所造成的逾5%漲幅,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油下跌0.05美元或0.1%至每桶65.94美元。上週,NYMEX原油上漲6.9%,布蘭特原油上漲7.6%。白宮上週證實,美國總統川普將於本週與中國國家主席習近平會晤。

紐約商業交易所(NYMEX)11月原油期貨10月24日收盤下跌0.29美元或0.5%至每桶61.50美元,略微回吐前一天美國宣佈對俄羅斯兩大石油公司實施制裁所造成的逾5%漲幅,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油下跌0.05美元或0.1%至每桶65.94美元。上週,NYMEX原油上漲6.9%,布蘭特原油上漲7.6%。白宮上週證實,美國總統川普將於本週與中國國家主席習近平會晤。

凱投宏觀(Capital Economics)首席氣候與大宗商品經濟學家大衛·奧克斯利(David Oxley)表示:「美國對俄羅斯石油公司(Rosneft)和盧克石油公司(Lukoil)實施制裁的公告,可能帶來足以在明年將全球石油市場推入供應短缺的衝擊。」盛寶銀行(Saxo Bank)分析師奧勒·漢森(Ole Hansen)表示,美國的制裁意味著中國和印度的煉油廠將需要尋找替代供應商,以避免被排除在西方銀行體系之外。

美國勞工統計局10月24日公布,美國9月消費者物價指數(CPI)年增3%,低於市場預期的3.1%,以及前月的2.9%;核心CPI年增3%,低於市場預期以及前月的3.1%。月度來看,美國9月CPI月增0.3%,低於市場預期以及前月的0.4%;核心CPI月增0.2%,低於市場預期以及前月的0.3%。受美國政府關門影響,該數據的發佈較原定日期晚了將近10天。

美國能源部10月22日公布,截至10月17日,美國商業原油庫存較前週減少100萬桶至4.228億桶,較過去五年的同期平均值減少4%,分析師原先預估將增加120萬桶。美國汽油庫存減少210萬桶至2.167億桶,包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存減少150萬桶至1.156億桶。

美國能源部報告預估,蒸餾油總庫存將在2025年與2026年末低於往年水準,原因是2025年出現了大幅庫存消耗、強勁的出口需求,以及因煉油廠關閉導致的國內產量下降。蒸餾燃料油包括用於車輛的柴油以及家庭取暖用油。「蒸餾油總量」包括再生柴油和生物柴油。

10月17日當週,美國煉油廠日均原油加工量1,570萬桶,較前週增加60.1萬桶;煉油廠產能利用率較前週的85.7%增加至88.6%。汽油日均產量較前週的940萬桶增加至960萬桶,蒸餾油日均產量較前週增加4萬桶至460萬桶。

美國當週原油進口量平均每日590萬桶,較前週增加39.3萬桶。過去四週的原油進口量平均約每日590萬桶,比去年同期減少4.6%。當週汽油日均進口量(包括成品汽油和汽油混合成分)50.5萬桶,蒸餾油日均進口量7.6萬桶。汽油日均需求較前週的845.5萬桶減少至845.4萬桶,相比去年同期為883.8萬桶。

作為需求的指標,上週油品日均供應量增加29萬桶至2,001萬桶。過去4週,美國日均油品供應量為2,050萬桶,較去年同期減少0.1%;其中,汽油日均供應量較去年同期減少3.6%至860萬桶,蒸餾油日均供應量年增0.2%至400萬桶,航空煤油日均供應量年減0.1%至171.2萬桶。

10月17日當週,美國原油日均產量較前週減少0.7萬桶至1,362.9萬桶。美國能源部月報表示,美國原油產量在2025年與2026年均將為平均每日1,350萬桶。與上月相比,報告對2026年的預測上調了每日20萬桶。當週美國原油日均出口量較前週的446.6萬桶減少至420.3萬桶。

美國能源部報告表示,由於國內煉油產品生產能力下降,預計美國在2026年將進口更少的原油,但進口更多的石油產品。報告預測2026年煉油廠原料投入量的降幅將超過原油產量的降幅,導致原油庫存增加。隨著庫存上升,預計美國2026年的原油淨進口量將減少至每日不到190萬桶,低於今年的每日210萬桶,這將是自1971年以來美國年度平均原油淨進口量的最低水準。

報告表示,全球產量增長主要由OPEC+以外的國家帶動,該部分在2025年產量預期增加每日200萬桶,2026年再增每日70萬桶。OPEC+則隨著逐步解除減產措施,總液體燃料產量在2025年與2026年預期均各增加每日60萬桶。不過,EIA預計OPEC+的實際產量仍將低於其公布的目標。

10月17日當週,美國主要的原油進口來源國(依2023年前十大進口來源國排序)包括:加拿大(356.9萬桶/日)、墨西哥(35.3萬桶/日)、沙烏地阿拉伯(32.3萬桶/日)、伊拉克(30.2萬桶/日)、哥倫比亞(12.9萬桶/日)、巴西(2.4萬桶/日)、奈及利亞(25.5萬桶/日)、委內瑞拉(11.5萬桶/日)、厄瓜多(5.1萬桶/日)、利比亞(9.6萬桶/日)。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。